Femminismi, GPA, prostituzione, Queer. Intervista a Federico Zappino

Da diverso tempo si è aperto, nel movimento LGBTQ, un confronto aspro su alcune posizioni espresse da alcune sue componenti, tra le quali spicca Arcilesbica nazionale, fresca di congresso. Il MOS critica da tempo non tanto i contenuti quanto le modalità con cui Arcilesbica esprime posizioni che sono in aperto contrasto con quello che è lo spirito e i valori fondanti del movimento di liberazione/LGBTQ. Pur condannando le derive lesbofobiche della discussione, non possiamo astenerci da una forte condanna delle modalità (una lettera aperta al PD per chiedere una serie di “divieti”) e del linguaggio usato da Arcilesbica che risente molto dell’influenza sessuofobica/omofobica delle campagne No Gender. Abbiamo pensato di affrontare la discussione con una serie di interviste per entrare nel merito delle questioni sollevate e capire cosa c’è alla base dello scontro. Iniziamo con un’intervista a tutto campo a Federico Zappino, filosofo, traduttore ed autorevole riferimento del pensiero queer.

Nell’ultimo congresso Arcilesbica ha serrato le fila, zittito la discussione interna sui temi più problematici e delineato la sua nuova linea d’azione. C’è un passo del suo documento programmatico che ne chiarisce le fondamenta teoriche: “È in atto un’azione fortissima di ricatto contro Arcilesbica e, tramite noi, contro tutte le donne che avessero l’ardire di pensare, parlare, agire in modo autonomo dai diktat Lgbt* del momento: sotto il segno queer dell’antibinarismo si sta consumando la distruzione della soggettività lesbica e la cannibalizzazione della differenza femminile”. Che ne pensi?

Premetto di non essere particolarmente interessato a prendere parte alla campagna d’odio che si è scatenata contro le più recenti posizioni politiche di Arcilesbica, benché non le condivida. O meglio, benché non condivida i termini attraverso cui sono state espresse e argomentate. Restano pur sempre posizioni rappresentative di un malcontento che meriterebbe di essere espresso e accolto assai diversamente da come invece sta accadendo. Credo, inoltre, che le posizioni di Arcilesbica costituiscano una sfida: dovrebbero esortarci a chiederci come mai una presenza politica come Arcilesbica adotti posizioni di questo tipo, tanto per iniziare. Ma dovrebbero esortarci soprattutto a trovare modi di replicare che non si riducano ai facili ritornelli della “libertà di scelta”, dietro ai quali opera tutto sommato indisturbato l’etero-patriarcato, con il beneplacito della razionalità neoliberista. Ad oggi devo ammettere di non aver sentito musica di altro tipo levarsi dalle file del movimento gay bianco e borghese che da diverso tempo fa della libertà di scelta il proprio unico mantra, dimostrando, di fatto, l’inesistenza di ogni differenza tra il discorso politico gay e quello neoliberale, e dunque la stessa cecità, o la stessa connivenza, di fronte alle diseguaglianze che strutturano gli odierni rapporti di forza politici ed economici. La stessa cosa vale per un certo discorso femminista, chiaramente. Larga parte del discorso femminista odierno è indistinguibile dal discorso neoliberale. Si legga il libro di Brunella Casalini, Il femminismo e le sfide del neoliberismo (IF Press, 2018), o quello di Sara Farris, In the Name of Women’s Rights (Duke University Press, 2017), per avere un’idea più chiara di questo fenomeno. Fenomeno che, di per sé, non è certo inedito: non scopriamo di certo oggi che la potenzialità rivoluzionaria delle donne e delle minoranze di genere e sessuali sia stata sedotta, e contenuta, dalle illusioni di inclusione e di libertà della razionalità neoliberista, spesso venduta come unico e necessario antidoto alle risacche neofondamentaliste, o neoconservatrici, oggi ancora più visibili di quanto ci sembrasse solo pochissimi anni fa, quando abbiamo scritto il libro Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo (ombre corte, 2016). Eppure siamo sempre troppo in ritardo, sempre troppo impreparate, sempre troppo interessate alla guerra fra noi, a sgomitare per avere un posto al sole sempre più piccolo, asfittico, precario. In questo senso, la storia dei gruppi subalterni, la sua disgregazione e frammentazione indotta dall’ideologia dominante, e ad essa necessaria, non sembra averci insegnato granché. E il danno principale ricade su coloro che continuano a credere, invece, nella possibilità, e nella necessità, di un’alleanza tra le politiche gay, lesbiche, trans*, intersex e femministe, specialmente nel tempo in cui il paradossale agire di concerto tra la razionalità neoliberista e quella neofondamentalista, o neoconservatrice, rende quanto più complessa la decodificazione della nostra esposizione differenziale alla violenza, allo sfruttamento, alla marginalizzazione, alla patologizzazione, alla neutralizzazione, all’inclusione condizionale o strumentale. Io mi reputo tra coloro che continuano a crederci. Dunque, non mi sento sedotto dall’idea di prendere parte a uno scontro frontale con chi esperisce un’oppressione simile a quella che esperisco io – né mi sento sedotto dall’idea di legittimare quel tipo di politica culturale che consiste nel riportare “chi ha detto cosa”, benché sia stato ripetutamente chiamato in causa. Mi dispiace, invece, che altre si sentano sedotte da questa idea.

Anche perché, in fondo, credo che Arcilesbica abbia ragione a nutrire dei dubbi su alcuni usi del queer volti a neutralizzare la diversità, e soprattutto la specificità, delle forme sociali che può assumere l’oppressione di genere a seconda che sia esperita da una donna cisgenere, da una donna trans*, da una lesbica, da un uomo trans*, da un uomo gay, da una persona gender non conforming, non binaria, intersessuale, bisessuale, o altro. Benché Arcilesbica tenda a operare questo discorso selettivamente, la diversità e la specificità delle oppressioni devono in ogni caso essere tenute in gran considerazione, e nessuno dovrebbe permettersi di negarle o di relativizzarle, perché farlo significherebbe remare contro la possibilità di contrastarle così come esse si manifestano, innanzitutto, in questo mondo così com’è. Il punto, semmai, è che dovremmo sforzarci di non assumere queste diversità tra le rispettive forme assunte dall’oppressione come modi per stabilire gerarchie tra quale sia più importante o ricorrente, e quale no, così da permetterci il lusso di mandare all’aria, letteralmente, ogni obiettivo sovversivo e trasformativo comune. Che le forme sociali assunte dall’oppressione di genere possano essere diverse, infatti, non dovrebbe mai distoglierci dal fatto che la loro matrice sia la stessa. Dalla mia prospettiva, questa comune matrice di oppressione è l’eterosessualità, intesa sia come sistema sociale sia come regime del desiderio, che naturalizza e legittima la propria oppressione trasfigurandola nella “differenza”, o nelle “differenze”. Se non si comprende che l’eterosessualità è questa cosa qui, difficilmente si comprenderà come mai esistano delle minoranze oppresse, o quale sia la natura del binarismo di genere, o del privilegio maschile. “Queer”, come lo intendo, significa innanzitutto lottare contro questa matrice eterosessuale, distruggere l’eterosessualità, affinché nuove forme di soggettivazione e di relazione possano darsi al di fuori del modo di produzione eterosessuale; il queer, in altre parole, deve diventare esso stesso un modo di produzione della soggettività e della relazione, alternativo a quello dominante. E quando dico “distruggere l’eterosessualità” cito testualmente il pensiero di una femminista lesbica antiessenzialista che forse faremmo bene a non dimenticare: si tratta di Monique Wittig.

Arcilesbica, prima ancora che “lesbica” si definisce “femminista estrema o radicale” ma il suo riferimento è il femminismo della differenza. Ci spieghi cosa significa?

Arcilesbica deve definirsi come vuole, e nessuno di noi dovrebbe contestarlo. Ciò detto, rilevo una contraddizione; non nell’autodefinizione, bensì nella volontà di ispirarsi al “femminismo radicale” per difendere, tuttavia, la “differenza femminile”. Il femminismo radicale, per definizione, va alla “radice” dell’oppressione esperita dalle donne e dalle minoranze di genere. La differenza sostanziale tra il femminismo radicale e le altre declinazioni del femminismo (sia quello della differenza, sia quello neo-liberale, oggi dominante), consiste proprio nel fatto che quello radicale mira a sovvertire, a distruggere, i presupposti culturali e sociali che espongono tutt’oggi le donne e le minoranze di genere a una maggiore vulnerabilità materiale alla violenza, all’esclusione, alla diseguaglianza. Monique Wittig non parla né di inclusione, né di rispetto, né di valorizzazione della differenza, né di educazione alle differenze, né tantomeno di “trasgressione dalla norma eterosessuale”: parla di “distruzione dell’eterosessualità”.

Possiamo includere nel novero del femminismo radicale pensatrici e attiviste tra loro assai diverse. Per quanto diverse possano essere le loro prospettive, tuttavia, credo che tutte concordino nel ritenere che quell’eterosessualità che deve essere distrutta, o sovvertita, costituisca la radice dell’oppressione di genere. Mi chiedo quanto Arcilesbica, nella sua urgenza di difendere la differenza femminile da ciò che definisce “cannibalizzazione”, non rischi invece di naturalizzare ciò che è il frutto proprio di quell’oppressione. Come ho detto, un conto è lottare affinché la specificità dell’oppressione delle donne non venga occultata, o disciolta in una amorfa lotta contro l’oppressione in generale – rischio a cui si espongono continuamente alcune declinazioni dell’intersezionalità; un altro conto è confondere la necessità di non occultare l’oppressione specifica esperita dalle donne con una differenza da tutelare, valorizzare, o includere. Discorso che, per me, vale per tutte le forme di oppressione che si dipanano lungo la linea del genere, senza alcuna distinzione gerarchica.

Il femminismo radicale ci ha insegnato che la “dottrina della differenza” (cito sempre Wittig) è un’invenzione del potere etero-patriarcale. Un’invenzione che produce specifici effetti materiali, sia chiaro. Eppure, noi dovremmo trovare modi di lottare contro questi effetti materiali in forme che non rischino di naturalizzare, o di occultare, quell’invenzione; il rischio, altrimenti, è di riprodurre noi per prime il presupposto della nostra stessa oppressione. Mi sembra che questo assunto di base del femminismo radicale venga costantemente dimenticato. Basti guardare alla lotta contro la violenza maschile sulle donne condotta dal discorso “femminista” mainstream, specialmente in questo momento di denuncia collettiva delle molestie sessuali agite da tanti uomini ai danni di tante donne: discorso in cui la critica sistemica dell’etero-patriarcato è però minoritaria, quando non del tutto assente. Il discorso sembra ridursi interamente a una distinzione tra uomini “bravi” e “cattivi”, tra quelli che molestano e stuprano e quelli che invece sono gentili e rispettosi, tra relazioni eterosessuali “positive”, fondate sul consenso, e quelle invece “negative”, fondate sul dominio. Non metto minimamente in dubbio che tali distinzioni abbiano un loro valore, sia chiaro. Mi è chiaro che esistano uomini eterosessuali che non stuprano e non molestano, e che forse mai lo farebbero; e non metto nemmeno in dubbio che esistano relazioni eterosessuali felici. Il punto è che il problema sta tutto da un’altra parte, e finché il discorso dominante continuerà a operare questo enorme depistaggio, il problema non lo vedremo mai. Problema che, invece, aveva capito perfettamente un’altra femminista lesbica, ossia Adrienne Rich, in un testo che dovrebbe continuare a essere fondamentale per tutte noi: Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. Solo nel 1980, scriveva: “Troppo spesso ci siamo impantanate in una quantità di dicotomie illusorie che ci hanno impedito una visione complessiva dell’istituzione eterosessuale. […] All’interno dell’istituzione eterosessuale esistono, ovviamente, esperienze qualitativamente diverse. Ma a restare fondamentalmente misconosciuta è innanzitutto la mancanza della possibilità di scegliere l’istituzione in sé, e in questa impossibilità di scelta la donna continua a dipendere dal caso o dalla fortuna di rapporti particolari”.

È pur vero che, di recente, ho sentito anche un’autorevole femminista, tutt’altro che mainstream, dire che l’etero-patriarcato non sia mai esistito, che si tratti di un’invenzione delle filosofe del gender statunitensi, e che il patriarcato sia sempre e solo “omo-patriarcato”. Il modo migliore per dare la stura non solo alla più bassa omofobia, o a nuove fratture tra politiche lesbo-femministe e politiche gay, trans*, intersex, ma anche per rinnovare l’effetto grottesco di rendere il lesbo-femminismo l’ancella dell’ordine simbolico e sociale eterosessuale.

Il tema che, più di tutti, ha scatenato la contrapposizione frontale tra Arcilesbica e il resto del movimento Lgbt* è la gestazione per altri, da loro chiamata “utero in affitto” con un linguaggio mutuato dalla martellante campagna “anti-gender” dei gruppi omotransfobici e sessisti di Difesa della famiglia tradizionale. Che cosa pensi della gestazione per altri?

Prima di rispondere che cosa ne penso, vorrei provare a ragionare attorno a un’altra domanda: perché parliamo della gestazione per altri come se si trattasse di un’impellente urgenza sociale?

La prima risposta che mi do è che ciò avvenga per ragioni intrinsecamente omofobiche. Non mi sembra di aver assistito a grandi dibattiti in merito fino al momento in cui tale pratica ha costituito una prerogativa eterosessuale. A tutt’oggi, mi permetto di ricordare, il rapporto tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali che ricorrono alla gestazione per altri è di 7 a 3. E benché chi si batte oggi contro la gestazione per altri sia costretto a farlo riferendosi talvolta ai tanti casi in cui a ricorrervi siano state, e siano ancora, massicciamente, coppie eterosessuali, la motivazione che li spinge a battersi è e resta omofobica. A costituire un problema, agli occhi del pubblico omofobico, sono solo i due uomini che, pur non potendo procreare, cercano in tutti i modi di farlo affinché il figlio rechi i geni di almeno uno dei due genitori. E chiaramente ciò può avvenire solo con l’ausilio di una donna. La coppia eterosessuale che ricorre a questa pratica urta di meno il senso comune eteronormativo: un uomo e una donna potrebbero procreare, ma non potendo (o non volendo) farlo, la gestazione per altri diventa semplicemente una delle tante strade percorribili per realizzare ciò che resta comunque nell’ordine eterosessuale delle cose, accanto all’adozione o alle tecniche di fecondazione assistita. Tutte cose che, nella gran parte dei paesi al mondo, tra cui l’Italia, continuano a essere precluse alle coppie non eterosessuali, o alle persone single.

La seconda risposta che mi do è che se oggi si fa un gran parlare della gestazione per altri, ciò avvenga per ragioni omonormative. All’interno del movimento Lgbt, mi sembra, la gestazione per altri è assurta ad argomento dominante in quanto espressione delle posizioni politicamente egemoniche al suo interno. Ossia, è parte del discorso di chi, all’interno del movimento, ha più potere, risorse e prestigio. Si tratta principalmente di maschi bianchi, e direi benestanti. La gestazione per altri, esattamente come il matrimonio egualitario, è parte dell’agenda omonormativa. Questo è innegabile. Per l’agenda transfemminista queer, ad esempio, la gestazione per altri non è un argomento prioritario. Gli argomenti prioritari sono la precarietà, il reddito, la casa, la salute (tra cui la questione dirimente della de-patologizzazione trans* e intersex), il razzismo, la violenza di genere e sessuale, in un’accezione che presuppone non solo la critica dell’eterosessualità, ma anche quella delle forme capitalistiche e neoliberiste di inclusione strumentale delle minoranze (argomento su cui insiste il Sommovimento NazioAnale).

Un altro argomento centrale, per il transfemminismo queer, è chiaramente la necessità di costruire legami affettivi, di parentela e di solidarietà che eccedano la coppia, la procreazione, i legami biologici, e che non si riducano alla riproduzione delle modalità eteronormative di fare famiglia. Le ali del movimento omonormative, interamente impegnate a far passare il matrimonio egualitario e la gestazione per altri come se fossero le uniche rivendicazioni possibili e necessarie, si si sono dimenticate da un pezzo dell’esposizione delle minoranze di genere e sessuali alla possibilità di non avere un reddito, una casa, di esperire violenza, marginalizzazione, solitudine, patologizzazione. E dovremmo chiederci cosa accadrebbe se solo un terzo delle energie profuse nella rivendicazione di matrimonio e gestazione per altri venisse speso anche per la rivendicazione di un reddito di base, a fronte ad esempio degli elevatissimi tassi di disoccupazione tra le persone trans* e queer… Volgo questa critica anche ad Arcilesbica, se l’unica differenza tra la propria politica e quella gay omonormativa consiste nella difesa a oltranza della maternità “naturale” contro la gestazione “per altri”. È un po’ troppo poco, direi, per fare la differenza. È molto difficile, d’altronde, fare la differenza se tutto il nostro sforzo si riduce alla difesa dell’unica differenza funzionale allo status quo eteronormativo.

Detto questo, mi chiedi anche che cosa ne pensi io, della gestazione per altri. Penso che “gestazione per altri” sia un’espressione che può riferirsi a cose tra loro molto diverse. Io individuo una distinzione minima, ma fondamentale, lungo la linea della mediazione da parte del mercato. Là dove non c’è mediazione da parte del mercato, infatti, non serve che la gestazione sia “per altri” o “per sé” per fondarsi sullo sfruttamento delle diseguaglianze di genere: pressoché ovunque, sulle madri, grava il maggior onere di cura, anche se è molto difficile vederla in questi termini se la cornice di intelligibilità dominante è quella maternalista ed essenzialista, sposata anche da Arcilesbica. Là dove c’è la mediazione da parte del mercato, è indubbio, la gestazione per altri può tranquillamente fondarsi sullo sfruttamento delle diseguaglianze di genere, come accade palesemente in India. Paese in cui, è bene ricordare, la gestazione per altri è preclusa alle coppie omosessuali. Le gestanti indiane sono principalmente donne povere, o indigenti, e i soldi che guadagnano dalla surrogazione del proprio utero (molti di più di quelli che guadagnerebbero facendo altri lavori, in regime di sfruttamento e precarietà) sono necessari a permettersi una casa più abitabile, a mandare i figli a scuola, a vivere. Eppure, nei pochi paesi in cui la pratica è consentita anche alle coppie di uomini – come in California, ad esempio –, le cose sono abbastanza diverse: la gestante deve dimostrare di non versare in condizioni di indigenza, tanto per iniziare. Ossia, deve dimostrare che dal motivo per il quale sceglie di condurre una gravidanza in favore di altri non dipende la propria sopravvivenza. E questo non è poco.

Che tipo di mondo è quello che induce le donne a ritenere necessario surrogare il proprio utero per vivere al di sopra della soglia di povertà? È questa la domanda che vorrei leggere nei comunicati, vorrei capire se chi scrive i comunicati ha chiare le implicazioni politiche ed economiche di ciò di cui parla, perché se le avesse modulerebbe diversamente la propria legittima critica, farebbe una critica degna di questo nome dei rapporti di forza, anziché passare il tempo a emettere generiche sentenze pro o contro questo o quello. Perché se la nostra critica nei riguardi della gestazione per altri è volta a denunciare le diseguaglianze di genere nei rapporti di forza politici ed economici globali, questa è anche la mia critica. Critica che, però, estendo a tutte le forme di lavoro, come ad esempio i lavori di badantato e di cura che prevedono un eguale, o ben maggiore, sfruttamento delle donne povere o razzializzate. È curioso che, nonostante ciò costituisca un problema assai più reale e urgente di quello della gestazione per altri, Arcilesbica non ne parli, mancando così di proferire una parola lesbica e femminista sul fatto che il lavoro sottopagato delle donne continui a costituire la principale risorsa del welfare odierno – esattamente come lo costituiva in quello socialdemocratico, che Arcilesbica, nel comunicato, sembra rimpiangere senza troppe riserve.

Se invece la nostra critica nei riguardi della gestazione per altri è semplicemente un rigurgito essenzialista e omofobico, questa non può certo essere la mia critica. E questo nulla toglie a ciò che ho detto poc’anzi, relativamente alla preoccupazione che le coppie gay si candidino a esercitare a pieno titolo il ruolo ad oggi indiscusso delle coppie eterosessuali; semplicemente, questa mia critica dell’agenda omonormativa non può e non vuole prestare il fianco né all’essenzialismo, né all’omofobia.

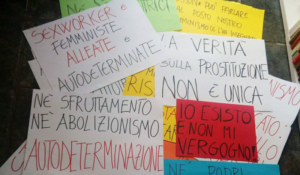

Altro tema scottante è la prostituzione. Accennato più volte nel documento congressuale, esce in questi giorni allo scoperto attraverso la richiesta, “agli uomini del PD”, di “vietare l’istituzione dell’assistente sessuale per disabili”, poiché ciò costituirebbe un tentativo di “istituzionalizzare la prostituzione in favore di uomini presentati come bisognosi”. Ti chiedo un giudizio sul tema dell’assistente sessuale e uno sulla richiesta in sé: la richiesta di proibire una pratica specifica fra adulti consenzienti non è forse quanto di più lontano possa esistere nella logica di un movimento che è per sua natura libertario, e che si basa sul principio dell’autodeterminazione?

È una domanda articolata, e anche la risposta lo è. Credo che l’introduzione della figura dell’assistente sessuale costituisca una parte importante delle rivendicazioni dei movimenti delle persone con disabilità, e temere che ciò non sia che un tentativo di istituzionalizzare la prostituzione sottende una concezione retriva – sessuofobica, in senso proprio – sia del lavoro sessuale, sia del sesso in sé, come ciò che può anche avvenire al di fuori di una relazione amorosa. D’altronde, spero sia chiaro a chiunque che, per una persona disabile, è spesso più difficile vivere relazioni sessuali, e amorose. Problema, questo, che non verrebbe certo risolto attraverso la legge, come ci ricorda la critica crip e queer: nell’attuale dibattito sulla questione dell’assistenza sessuale, d’altronde, una parte di attivismo rigetta l’ipotesi di risolvere il problema esclusivamente nella mercificazione della relazione, o nella relazione di cura, o di assistenza. Al diritto all’assistenza sessuale garantito per legge, alcun* accostano infatti il diritto di innamorarsi, di essere amate, e di fare l’amore con qualcuno. Ciò presuppone, evidentemente, di interrogarci sugli schemi abilisti che informano le nostre più radicate concezioni della corporeità, della relazione, della sessualità, e di sovvertirli.

Mi chiedi anche della prostituzione, però, come tema divisivo. Ed esattamente come nel caso della gestazione per altri, anche per la prostituzione preferirei avere chiaro di cosa parliamo. Perché a me personalmente è tutt’altro che oscuro che la composizione nettamente femminile (cis o trans) – e benché in misura minore, ma non meno importante, gay – delle “risorse umane” del lavoro sessuale, sottenda un problema strutturale. È vero, come dici, che per il movimento Lgbtq, non meno che per quello femminista, l’autodeterminazione è un concetto di fondamentale importanza. Dovrebbe esserlo, tuttavia, in un senso “normativo”, non “descrittivo”. Ossia: il concetto di autodeterminazione dovrebbe essere fondamentale per noi in funzione di un’istanza che consiste nel sovvertire il mondo così com’è affinché l’autodeterminazione divenga concretamente possibile. Nel mondo che ho attorno non lo è affatto. Credo che potremmo usare molte altre parole, meno impegnative, per riferirci al fatto che, anche in questo mondo, qualche volta riusciamo a fare cose che ci piacciono, o che coincidono con un “nostro” desiderio, o a trarre gratificazione da ciò che siamo costrette a fare. L’autodeterminazione, infatti, è tale solo se hai davanti a te una pluralità di possibilità tutte egualmente percorribili, e umanamente sostenibili. Se così non è, il ricorso retorico all’autodeterminazione non è che un modo per normalizzare una diseguaglianza strutturale. E lo dico pensando innanzitutto al fatto che non hanno usato la parola “autodeterminazione” le attiviste dell’Associazione Trans di Napoli, in occasione dell’ultima Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per denunciare gli elevatissimi tassi di disoccupazione e indigenza tra le persone trans*, spesso costrette a prostituirsi per sopravvivere. Hanno detto, piuttosto, di essere “costrette a vendere le carni”.

Dunque, non c’è alcun dubbio a proposito del fatto che ogni opposizione alla prostituzione per ragioni sessuofobiche non debba incontrare il nostro favore. Tali ragioni, infatti, non ci aiutano innanzitutto nella comprensione del fatto che, ad oggi, i principali fruitori del lavoro sessuale siano uomini eterosessuali, e che questa rigida differenza di genere a seconda della posizione che si occupa nella relazione di scambio costituisca precisamente la cifra della violenza, della diseguaglianza e dell’assenza di alternative che la struttura, e che struttura dunque larghissima parte dei contesti prostituzionali.

Sempre nella lettera aperta al PD, Arcilesbica chiede anche di bloccare una proposta di legge su alcune pratiche sperimentali di inibizione dello sviluppo ormonale in alcuni bambini con “disforia di genere” (benché Arcilesbica parli erroneamente di “trattamenti ormonali in bambini con comportamenti non conformi al genere”, che sono altra cosa). Cosa ne pensi?

Preoccupa anche me, molto, l’idea che in alcune cliniche olandesi, ad esempio, sia possibile sospendere farmacologicamente lo sviluppo puberale di bambin* di undici o dodici anni che presentano la cosiddetta disforia di genere. La disforia di genere è un “disturbo” che il transfemminismo queer sottopone da tempo a critica come modo, per l’ordine sociale e simbolico eteronormativo, di offrire una scappatoia irreggimentata e irreggimentabile a chiunque manifesti dissidenza nei riguardi dei suoi imperativi. Il transfemminismo queer contesta, pertanto, l’attendibilità della diagnosi di disforia di genere, nonché la sua utilità ai fini della politica delle minoranze di genere. Dunque perché dalla critica alla disforia di genere in sé dovrei ora farmi sostenitore di una pratica clinica che dà per assodata la sua infallibilità diagnostica?

Detto questo, non conosco i motivi per i quali Arcilesbica si oppone a questa pratica. Forse, immagino, ciò che la preoccupa è la “fine” della differenza sessuale… A me non preoccupa affatto la fine in sé, quanto piuttosto che questa “fine” possa avvenire all’interno delle cliniche, per mezzo dei medici, anziché nelle nostre teste e per mezzo delle nostre relazioni sociali. Quando torneremo a chiederci che tipo di mondo è quello in cui alcuni sono indotti a sottoporsi a diagnosi psichiatriche e interventi chirurgici o ormonali per ambire a essere riconosciuti e amati, e altri no, sarà sempre troppo tardi, temo. Spero di non essere frainteso se manifesto nel modo più franco il mio pensiero, ma credo con estrema convinzione che nessun* avrebbe bisogno di rivolgersi a una clinica, per vivere il proprio genere e la propria sessualità, in un mondo in cui l’eterosessualità come matrice di produzione del genere e delle relazioni sarebbe sovvertita. E questa è precisamente una delle ragioni più pressanti per le quali dovrebbe essere sovvertita. La mia idea di sovversione dell’eterosessualità non prevede la mediazione di chirurghi, di endocrinologi, o di psichiatri. E questa idea, chiaramente, nulla toglie all’altra convinzione, per la quale nel mondo così com’è, dominato invece dall’eterosessualità e dal binarismo di genere, l’ausilio medico alla transizione dovrebbe essere gratuito e, soprattutto, quanto meno disciplinante e invasivo, dal momento che il suo unico fine dovrebbe essere quello di accompagnare nella realizzazione di un desiderio, o nel soddisfacimento di un bisogno, non certo quello di seguire un protocollo standard per la cura di un “disturbo”.

Alla luce della sostanziale sovrapposizione con le altre rivendicazioni del movimento No Gender (GPA, prostituzione, i progetti di educazione nelle scuole ecc), credi che sia ancora possibile un confronto ed una militanza condivisa con Arcilesbica?

Il problema non è la “sovrapposizione” delle rivendicazioni. Il problema, semmai, è la sovrapposizione dei motivi per cui rivendichi determinate cose, e soprattutto degli obiettivi che miri a perseguire, che nel caso di una rivendicazione politica dovrebbero costituire l’idea di società che vuoi contrastare, o costruire. Se pensassimo che la politica delle minoranze di genere e sessuali possa ridursi a un atteggiamento di semplice “reazione”, non solo attribuiremmo alle forze neofondamentaliste un indebito potere di dettarci l’agenda, ma ci collocheremmo con le nostre mani in un ricatto che squalificherebbe ogni possibilità di articolare un pensiero autonomo. Ciò che mi preme ribadire è che una politica delle minoranze di genere e sessuali dovrebbe essere in grado di articolare i motivi delle proprie rivendicazioni in modi che non rischino di reiterare i presupposti della propria oppressione, perché è solo attraverso quei modi che può divenire intelligibile il proposito trasformativo della politica autonoma stessa. Sempre ammesso che un qualche proposito trasformativo si voglia perseguire, o se invece non si pensi che il modo migliore per contrastare il neoliberismo (come intende fare Arcilesbica) sia collocarsi su posizioni pericolosamente simili a quelle neofondamentaliste, o il contrario – ossia che per arginare la deriva neofondamentalista tutto ciò che in quanto minoranze dobbiamo fare sia diventare ancelle del neoliberismo. È questo ciò che vogliamo? Preferiamo spaccarci così, in modo totalmente eterodiretto, anziché allearci per una lotta più ampia contro l’eterosessualità, intesa come necessaria condizione di sfondo e di possibilità sia del neoliberismo, sia del neofondamentalismo?